アカペラを習って公演=ソウル永登浦シニア幸福発展センターの会員が路上でアカペラ公演をしている。小さい写真はセンターに開設されたアカペラ教室。(写真=永登浦区シニア幸福発展センター)

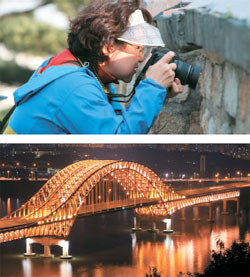

写真を習って展示会=趣味で写真を習った会員が風景を撮影している(上)。団体写真展に出品したパク・ヒャンヒさんの作品「「傍花大橋の夜景」。

認知症患者も芸術楽しむ=ニューヨーク現代美術館(MoMA)が運営する認知症患者プログラム「Meet Me」に参加した患者と家族が作品を鑑賞している。(写真=MoMA)

理由がある。学生はオペラ劇場と学校を行き来しながらオペラを学ぶ。パリ国立オペラ団がパリ一帯の小中高校33カ所で学生を選抜し、2年間のプログラムを進める。

目標ははっきりしている。学生の感性が固まる前に芸術に親しむことだ。劇団の関係者は現地報道機関のインタビューで、「普段は文化や芸術に接するのが難しい学生がオペラに関心を持てるようにした。芸術と交感し、学生の中に眠っている感性を呼び起こすのが目標」と述べた。

学生には「オペラ劇場のすべて」を見る機会も与えられる。舞台の後ろのバックステージをはじめ、舞台衣装づくり、舞踊練習室、リハーサルなどオペラが制作される過程を一つ一つ目で鑑賞し、体験する。オペラに対する立体的な理解のためだ。フランス企業は1991年から25年間、このプログラムを後援している。今までこのプログラムを経験した学生は約1万7000人。劇団側は「初めて現場に来た子どもはオペラに初めて接し、文化的な衝撃を受ける」と話した。2年過ぎれば、馴染みがなかったオペラに親しむ。同時に学生の胸に芸術に対する感性が芽生える。このような体験は学生の「生活の質」にも影響を及ぼす。さらに成人になった後も「余暇」を楽しめる土壌が形成される。

「物質の福祉」は産業化時代のパラダイムだ。今はもう「心の福祉」にも視線を向けなければいけない時代だ。その核心が「余暇スペック」だ。文化先進国では幼児期から文化・芸術を通じた「生活の余暇」を体験する。韓国文化観光研究院のリュ・ジョンア文化芸術研究室長は「文化芸術に対する体験の機会を多く与えてこそ、子どもの“器”が大きくなる」とし「器の大きさが後には創意性の大きさと直結する」と話した。パリオペラ団のプログラムも子どもの器を育てる一環だ。

<文化が力だ>(5)3万ドル時代の生活の質…韓国、生存の福祉から心の福祉へ(下)

この記事を読んで…