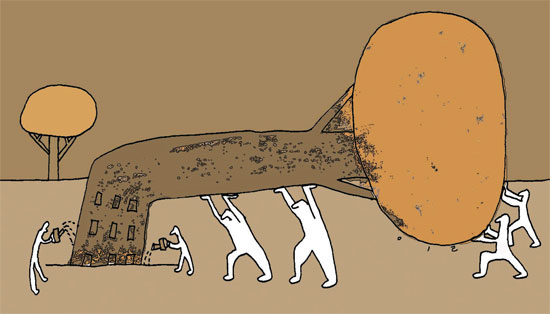

イラスト=カン・イルグ

こうした中、成長諦念論が出てきている。経済成長率を回復させるのは無理なことではという懐疑論だ。発足から2カ月しか経っていない崔ギョン煥経済チームとしては、あまりにも早い判断だと悔しく思うかもしれない。しかし朴槿恵(パク・クネ)政権発足後1年半を空しく過ごし、李明博(イ・ミョンバク)政権から見るとグローバル金融危機以降4年間沈滞が続いているため、疲れる時期にきている。経済を回復させると言い出して長い時間が経過したが、まだ沈滞から抜け出せないため、経済の回復を待ち続けてきた国民の立場では疲労感も積もるだけ積もった。

しかし景気回復に対する期待感が薄れていくのと、低成長を既定事実として受け入れるというのは全く違う話だ。期待感が薄れるのは単に景気状況に対する経済主導者の心情的評価にすぎないが、低成長を容認するというのは経済政策の目標まで変えなければならない深刻な経済認識の転換であるからだ。いかなる手段を使っても成長率の回復が難しいと判断されれば、景気浮揚策はすべてやめて保守的な安定化政策を使わなければならず、長期的に成長潜在力を高めるための構造改革や体質改善もあえて推進する必要もない。

実際、成長諦念論は昨今の話ではない。「経済再生」を前面に出して当選した李明博大統領さえも、政権発足後に牛肉ろうそくデモやグローバル金融危機の直撃弾を受けた後、事実上成長論をあきらめた。朴槿恵政権は最初から経済成長を国政目標にしなかった。こうした中、昨年経済が沈滞し、低成長が固着化する兆しが表れると、昨年末から急きょ「経済活性化」を話し始めた。今年の経済政策方向を発表する席で、朴大統領は「クォンタムジャンプ(大飛躍)の奇跡を作ってみよう」とまで述べた。低成長構造を克服するための成長政策への復帰だ。ところが「経済活性化」政策を始める前にセウォル号惨事を迎え、7月に崔ギョン煥経済チームが発足した後、ようやく経済回生と低成長克服を前面に持ち出した。

【コラム】成長諦念論を警戒する=韓国(2)

この記事を読んで…