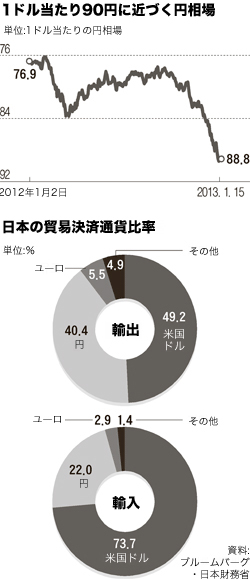

1ドル当たり90円に近づく円相場(上)と日本の貿易決済通貨の比率。

日本総研の藤井英彦理事は、「日本経済は以前より円安に弱くなった。1ドル=90円の水準が1年間続くと、国内総生産(GDP)比で0.6%の所得が海外に流出し、景気下押しの懸念もある」とした。

一方、日本企業の中には「まだまだ」という主張をする所も相当数に上る。日産自動車のカルロス・ゴーン社長は、「100円が妥当」と主張する。こうした声は特に自動車のような消費財を扱う企業で多く出ている。価格競争力によって販売が大きく左右されるためだ。ソニーやパナソニックなど世界市場で韓国に押されている家電業界も「90円では不十分」と騒いでいる。

相当数のエコノミストも「円安は単純に企業の業績を好転させるだけでなく株価と連動して日本経済の慢性的なデフレを改善することにも目的がある」と片棒を担いでいる。

日本経済新聞は「海外生産の比率などが企業によって異なるので円相場の適正水準は一概にはいえない。ただ、市場関係者の間では『90円台までの円安は日本企業の体力を大きく奪うことはない』(大手銀行のエコノミスト)として90円台が“適温”との見方が今のところは多い」と診断した。甘利大臣が「(円安が)かなり良いところまで来ているがこれを放置して3けた(100円台)を超えることになれば困る」と話したのも日本政府が適正為替水準を1ドル=90~99円とみていることを示唆する。

だが、多くの専門家たちの共通した見解は「円安水準」より「円安定」が重要という点だ。みずほ総合研究所の長谷川克之市場調査部長は、「急激に為替が変動すると、企業が事業計画を変更するなどのコストがかかる。円相場が90円台に下落した後は、その水準を長く安定させることが課題となりそうだ」と強調した。

日本国内のこのような円安議論に対して海外メディアやや冷たい反応を見せている。円安の持続性に懐疑的な見方が多い。英フィナンシャルタイムズは12日付コラムで、「過去20年間に日本には失望を繰り返してきた。昔と違い日本が世界市場に売れるものがあまりないため円安は特効薬になれない」と指摘した。

進むべきか止まるべきか、円安の悩み(1)

この記事を読んで…