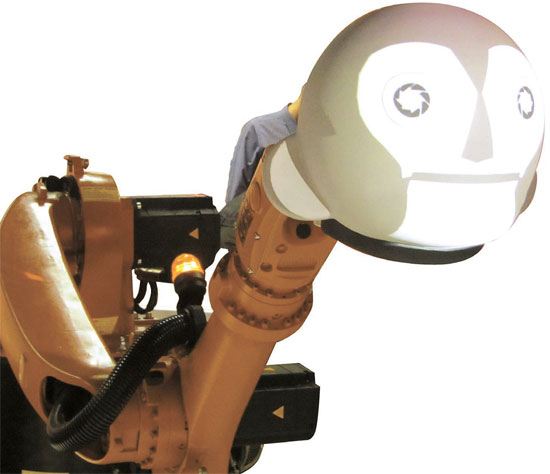

ドイツの(株)クカと米国BOT&DOLLY(株)が共同開発した「ルシル」。直径30センチの球型のスクリーンをロボットの先に付着し、各種映像を見せてくれる。観覧客の顔を透写したり、映画や広告の動画を上映できる。方向を調節することができ、他の産業用ロボットにも装着させることができる。

① 日本の川崎重工業の“合体ロボット”。胴体ロボットに両腕にあたる腕ロボット2台を取り付けることができる。特別なラインを連結しなくても、合体さえすれば互いにつながることができ、物を持ったり動いたりできる。② 日本の経済産業賞のロボット大賞で最優秀中小・ベンチャー企業賞を受けた前川電気の豚もも部位自動除骨ロボット「HAMDAS-R」。X線で肉の中の骨の形と大きさを判断し、肉だけ残して骨取り除く。職人の領域にロボットが侵入した。全体ロボットラインは12メートル、高さ3メートルに4台のロボットが共同で作業する。1時間あたり500の肉塊を処理する。③ 米国企業の「ギターを弾いて歌を歌うロバ」。約2メートルの大きさのロバが、人と同じように自然かつ躍動感のある様子を見せてくれている。ギターを弾いて、頭を揺らしながら歌を歌う。目玉なども動く。

2つの展示会では、産業用ロボットやサービスロボット、娯楽用ロボットが数多く出品された。国際ロボット展では、日本の前川電気が「豚もも部位自動除骨ロボット」を開発し、日本の経済産業省が行っている第4回ロボット大賞で「最優秀中小・ベンチャー企業賞(中小企業庁長官賞)」を受賞した。日本のシブヤ精機は、熟したイチゴだけを選んで摘み取るイチゴ収穫ロボットを披露した。豚もも肉から骨を取り出したり、イチゴ畑からイチゴを収穫したりすることは機械化が本当に難しい。人に似ているロボットが出展されたことは基本だが、オーランドエキスポでは、恐竜ロボット、楽士ロボットなど、娯楽性を加えたさまざまなロボットが披露された。娯楽ロボットがこれから一つの成長産業として浮上する可能性を垣間見た展示会だった。2つの展示会に出た主要ロボットを紹介する。

アニメーション(動作)とエレクトロニクス(ロボット)が結合した「アニマトロニクス(Animatronics)」が人目を引いた。見た目のいい外形で、需要者の要望に合わせたサービスロボットもいくつも展示されていた。

オーランドの「アトラクションエキスポ」と東京の「国際ロボット展」を見て回りながら感じたことだ。韓国は世界で唯一、ロボット振興法を制定しロボットランドの建設を積極的に推進しているが、この2つの展示会はわれわれに示唆するものが多かった。

豚肉から骨を取り出してくれるロボット … 東京国際ロボット展を見て回ると(2)

この記事を読んで…