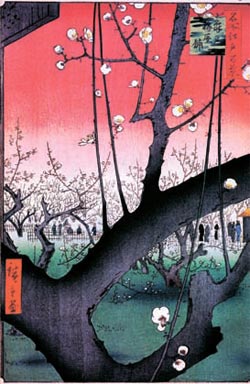

絵<1>-1 亀戸梅屋舗-名所江戸百景から(1857)、歌川広重(1797-1858)作、木版画。

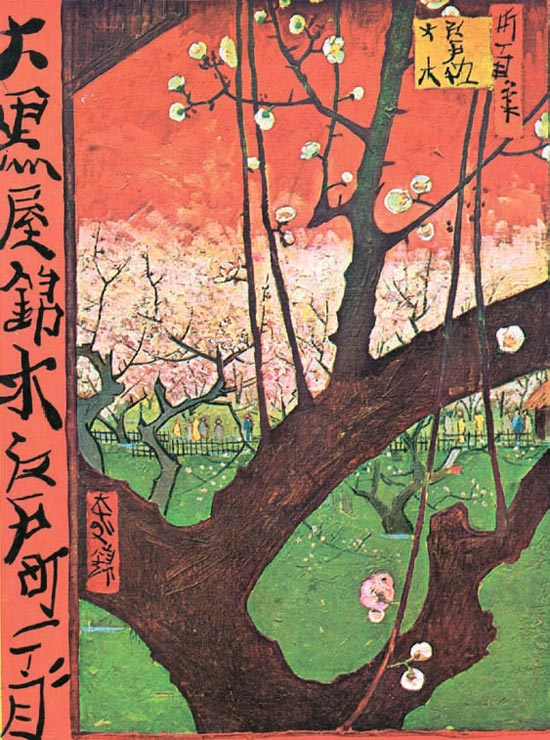

絵<1>-1(左) 花咲く梅の木(広重による)(1887)、ゴッホ(1853-1890)作、ゴッホ博物館、アムステルダム。

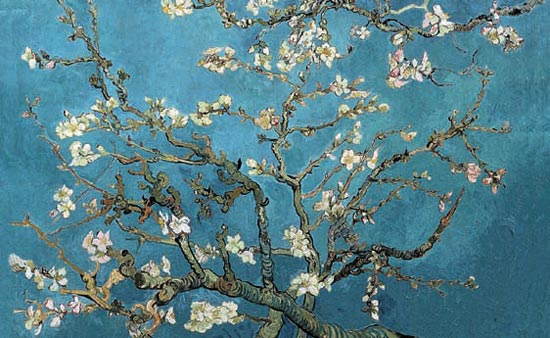

絵<2>(下)花咲くアーモンドの枝(1890)、ゴッホ作、ゴッホ博物館、アムステルダム。

絵<3>ばら色と銀:陶器の国の姫君(1864)、ウィスラー(1834-1903)作、フリーア美術館、ワシントンDC。

浮世絵を代表する木版画は、その大胆な構図と線と色の対比で19世紀後半のヨーロッパ画家に衝撃を与えた。 実際これが17-18世紀の江戸に初めて広まった時、日本人にとっても新鮮なものだった。 それまで絵といえば京都の貴族が楽しむ観念的な伝統東洋画だった。 一方、浮世絵木版画は江戸の商工人階層のために大量に印刷された破格的で世俗的な絵だった。 例えば芸者や遊女をモデルにした官能的な美人図、西洋画の影響を受けたドラマチックな遠近法の風景画のようなものだ。

浮世絵の大家、歌川広重の作品(絵<1>-1)を見ると、西洋画の遠近法を取り入れながら、さらに誇張したのが分かる。 目の前に黒い木の枝が白い梅をつけて美しく伸びていて、その枝の間に遠景が広がり、梅を楽しむ人たちが蟻のように見える。 夕焼けの空は黒い枝、白い花と強烈な対比をなしている。

オランダ生まれの後期印象派の巨匠フィンセント・ファン・ゴッホはフランスに来てジャポニスムの影響を受け、歌川広重の風景版画に魅せられて油絵で摸写したりもした。 その摸写画(絵<1>-2)を見ると、歌川広重の絵の比例をそのまま真似て、カンバスの両側に漢字まで丁寧に描き入れた。ゴッホは弟テオに送った手紙でこのように書いた。 「日本人の作品を支配するその極度の明確さをうらやましく思う。(中略)日本人はあたかもチョッキのボタンをはずすかのように容易くうまく整えたいくつかの線だけで形態を描く」。

ゴッホが“少女時代”に会ったとすれば…(2)

この記事を読んで…