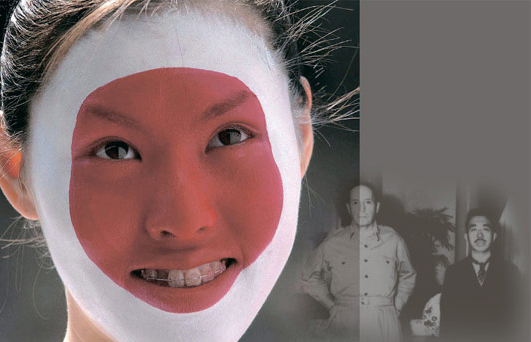

日本の独島(ドクト、日本名・竹島)挑発で両国間の葛藤がまた始まった。 しかし例年の行事のように繰り返される日本の領土・歴史挑発と、これに対する韓国の反応には、あたかも固定された図式でもあるかのようだ。 日本が挑発すれば、韓国は激しく憤怒する。 デモと血書が登場する。 インターネットは戦争も辞さないという論調のコメントで埋まる。 日本のように緻密でない韓国政府の対応に自嘲混じりの批判が続く。 しばらくすると怒りは収まり、日本車が相変わらずよく売れているというニュースが出てくる。 あまりにも消耗的かつ分裂的だという印象を受ける。 韓国は日本という国を‘ある’または‘ない’でしか表現できないようだ。

しかしこうした分裂的な対応が韓国自身の問題ではないと言えばどうだろうか? 実際は日本というテキスト自体が分裂的だったなら、ということだ。 国際主義と国家主義の間で、伝統と実利の間で、全体のための犠牲と個人の自由の間で、安定せずに揺れているのが日本だとすれば…。

『日本の再構成』(原題:Japan,a Reinterpretation)はこうした問題意識から出発する。 著者の米国人パトリック・スミスは1987年から1991年までインターナショナル・ヘラルド・トリビューン(IHT)の東京支局長を務めた。 現在まで約20年にわたり東京・香港・ソウルなどを行き来しながら、IHTのほか、ニューヨーカーやファー・イースタン・エコノミック・レビューなどの特派員・編集長を歴任したアジア専門ジャーナリストだ。

著者は、残忍性・経済動物・集団に対する盲従など日本の否定的なイメージと、礼儀・秩序・審美眼・伝統など肯定的なイメージの相当部分は、実際は西欧人と日本の支配エリートがオリエンタリズムを背景に作り出したものだ、という立場をとっている。 このままでは日本と日本人の現実を正しく見ることができない、ということだ。

こうしたイメージを作り出したのが米国だ。 米国は第2次世界大戦直後、日本を理想的な民主国家にできる全権を握ったが、冷戦を迎えると、自国の利益のために最初に試みた日本改革の方向を密かに変えた。

「すべてのものが共産主義けん制という名前のもとで犠牲になった。 1948年には戦前の日本の財閥勢力はすべて本来の姿を取り戻し、旧時代の政治エリート勢力がまた日本を治め始めた」(本文35ページ)

著者は、終戦直後の流れを変えたこうした米国の政策変更を逆コース(reverse course)政策とし、現在の分裂的な日本イメージを作った、と主張している。

著者は日本に対し、憤怒でも驚嘆でもない、客観的な見解を維持しているが、辛らつではばかることもない。 裕仁天皇に対し、一国の‘象徴’として礼儀を守りながらも、決して消えない裕仁天皇の戦争責任を鋭く追及する部分が特にそうだ。

<BOOK>‘ヤヌス的’な日本のイメージは米国が作った(2)

しかしこうした分裂的な対応が韓国自身の問題ではないと言えばどうだろうか? 実際は日本というテキスト自体が分裂的だったなら、ということだ。 国際主義と国家主義の間で、伝統と実利の間で、全体のための犠牲と個人の自由の間で、安定せずに揺れているのが日本だとすれば…。

|

|

『日本の再構成』(原題:Japan,a Reinterpretation)はこうした問題意識から出発する。 著者の米国人パトリック・スミスは1987年から1991年までインターナショナル・ヘラルド・トリビューン(IHT)の東京支局長を務めた。 現在まで約20年にわたり東京・香港・ソウルなどを行き来しながら、IHTのほか、ニューヨーカーやファー・イースタン・エコノミック・レビューなどの特派員・編集長を歴任したアジア専門ジャーナリストだ。

著者は、残忍性・経済動物・集団に対する盲従など日本の否定的なイメージと、礼儀・秩序・審美眼・伝統など肯定的なイメージの相当部分は、実際は西欧人と日本の支配エリートがオリエンタリズムを背景に作り出したものだ、という立場をとっている。 このままでは日本と日本人の現実を正しく見ることができない、ということだ。

こうしたイメージを作り出したのが米国だ。 米国は第2次世界大戦直後、日本を理想的な民主国家にできる全権を握ったが、冷戦を迎えると、自国の利益のために最初に試みた日本改革の方向を密かに変えた。

「すべてのものが共産主義けん制という名前のもとで犠牲になった。 1948年には戦前の日本の財閥勢力はすべて本来の姿を取り戻し、旧時代の政治エリート勢力がまた日本を治め始めた」(本文35ページ)

著者は、終戦直後の流れを変えたこうした米国の政策変更を逆コース(reverse course)政策とし、現在の分裂的な日本イメージを作った、と主張している。

著者は日本に対し、憤怒でも驚嘆でもない、客観的な見解を維持しているが、辛らつではばかることもない。 裕仁天皇に対し、一国の‘象徴’として礼儀を守りながらも、決して消えない裕仁天皇の戦争責任を鋭く追及する部分が特にそうだ。

<BOOK>‘ヤヌス的’な日本のイメージは米国が作った(2)

この記事を読んで…